HI-METAL Rの『エルガイム Mk-II』です。

HI-METAL R エルガイム Mk-II全体像。サイズは1/100相当。

メインカラー外装は成型色で再現。

首や腹部、ハンドパーツはラバー調塗装で設定上の素材感を再現。

フレームの一部はメッキ処理された合金パーツですが外側から見える箇所は少な目。

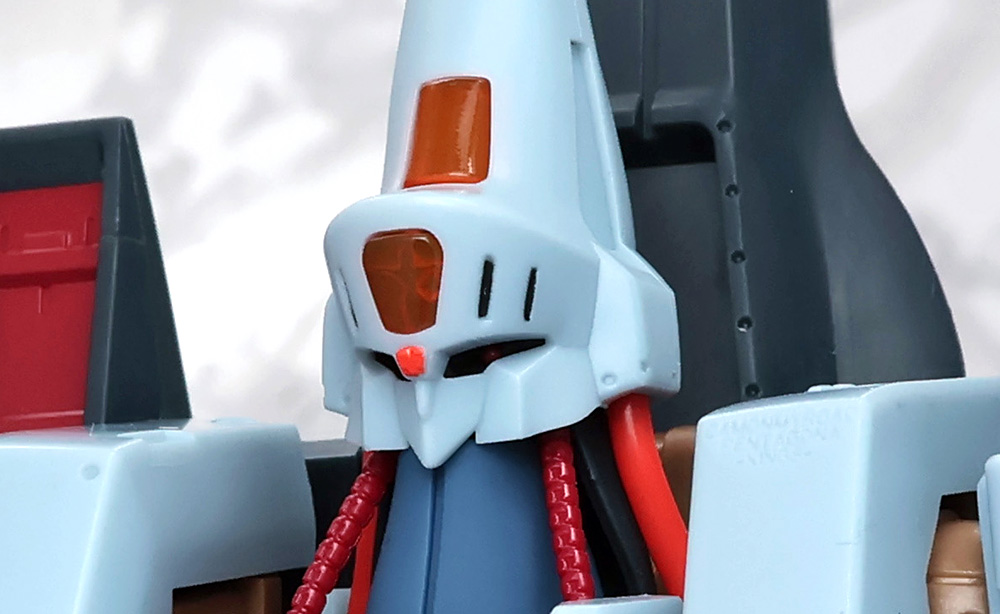

頭部正面のオレンジのカバーはクリアーパーツ。内部にファティマのシルエットを模したディティールが加わっています。

目のモールドは奥の方に造形。

頭頂高だけで285mm。ブースターの機首まで含めるとさらに高く、大きめのモデルで造形。

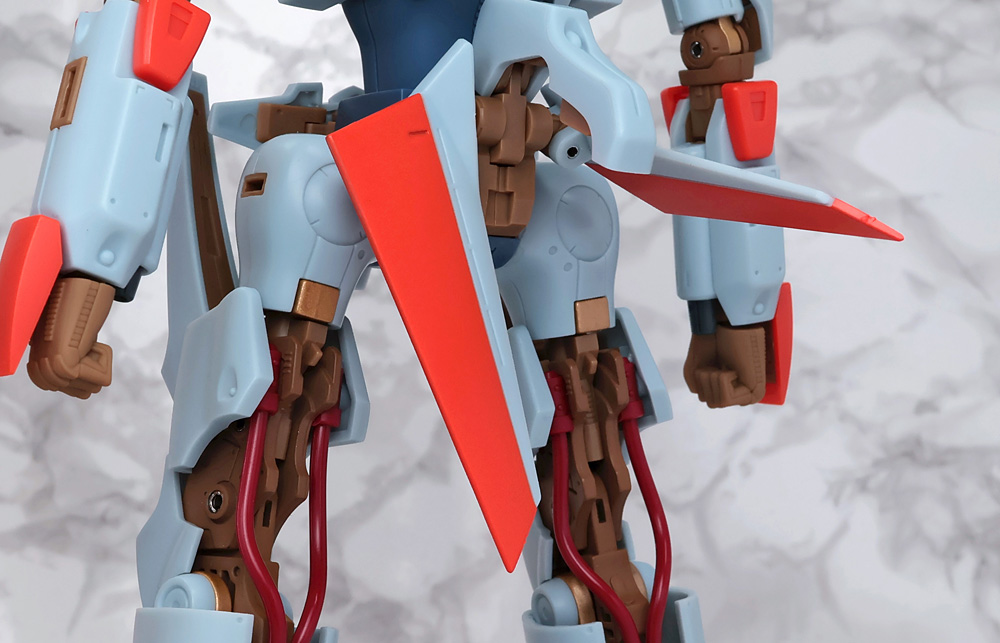

首やヒザのケーブルは軟質パーツ。

脚部が長いプロポーションの為、関節強度が固め。ヒールが倒立した状態ですが自立は安定。

過去に発売されたROBOT魂版は自立すら厳しめだったので何気に嬉しいところ。

(個人的にはMETAL ROBOT魂でのエルガイムMk-IIのリニューアルを期待していたり・・・)

可変機構も採用されていることもあってか配色の大半が成型色で再現。

フトモモなど、ランドブースタープローラーに変形する際に接続するジョイントパーツの接続穴がやや目立つところも。

背中に背負ったブースターは背中中央の軸と、左右の肩軸とで、3か所のピンで固定されています。

背中のブースターを外した状態で全身。

首裏のケーブルの造形やフレームパーツがよく確認できます。

HI-METAL RのMk-1と。

MK-1がツヤ有の純白なので、半ツヤ成型色のMk-IIとは質感の違いが顕著。

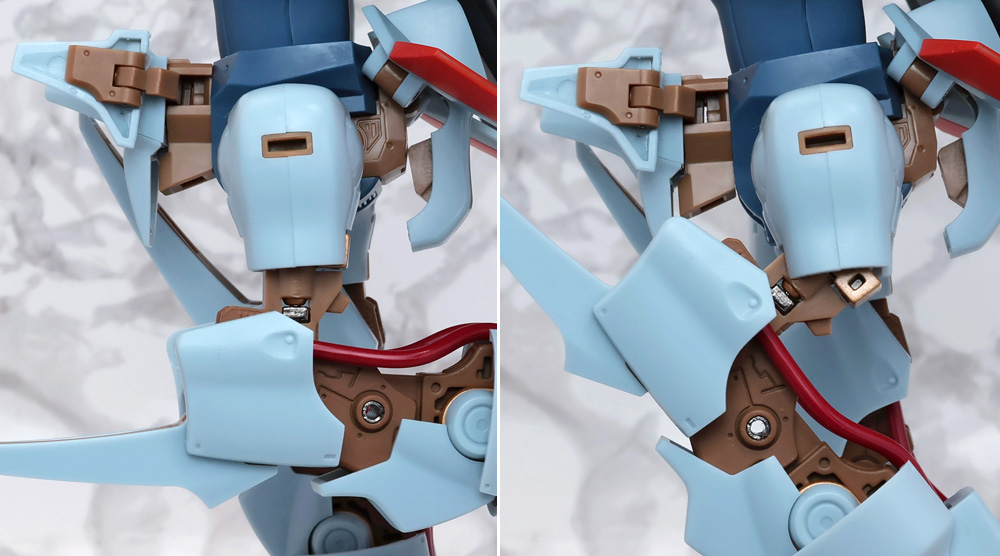

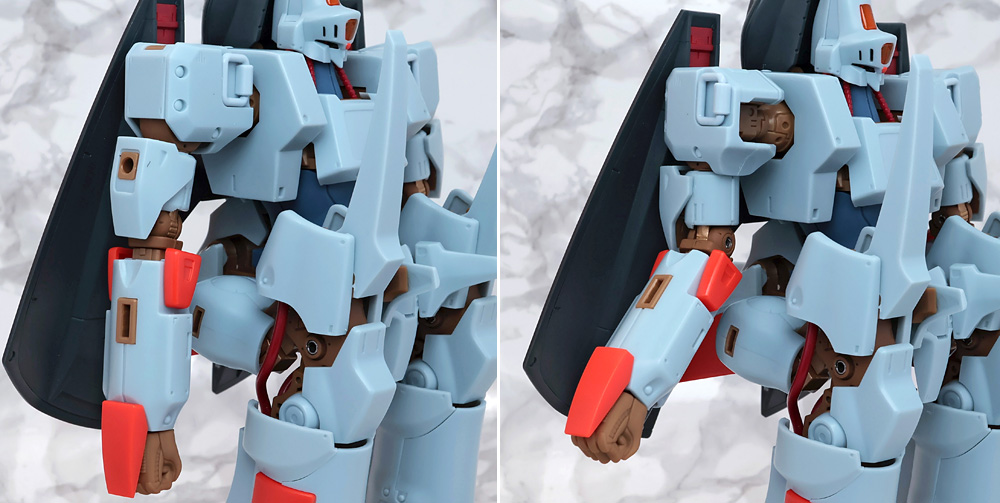

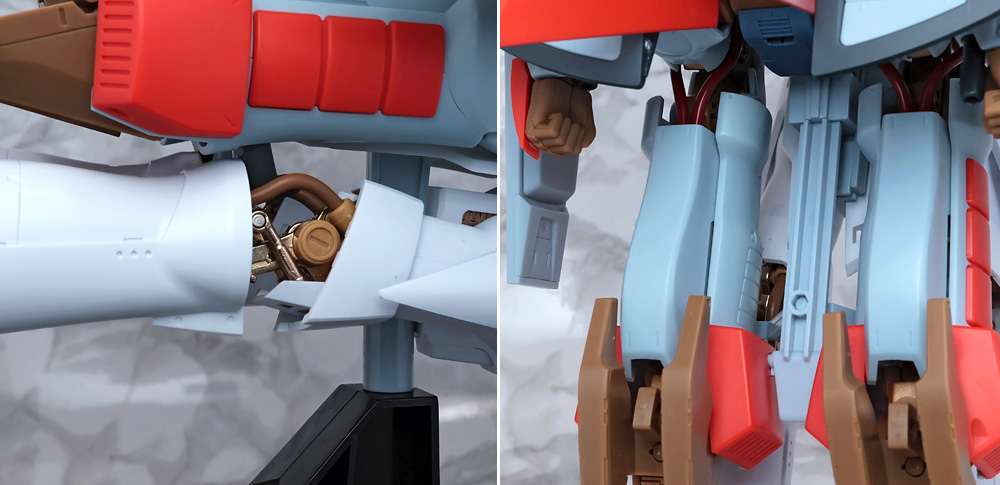

可動。ブースターが接続された背中中央の軸はスイング可動。

ブースターの左右のブロックは本体の肩との接続を外すことで分割してクランク式にスイング可動。

上半身や腕を動かすときはブースターの各ロックを外した方が干渉が少なめということもあり

今回のエルガイムMk-IIの可動のキモになる箇所かも。

頭部と首はボール接続で可動。ケーブルは長めで胴体内部に収納されています。

頭部と首はボール接続で可動。ケーブルは長めで胴体内部に収納されています。

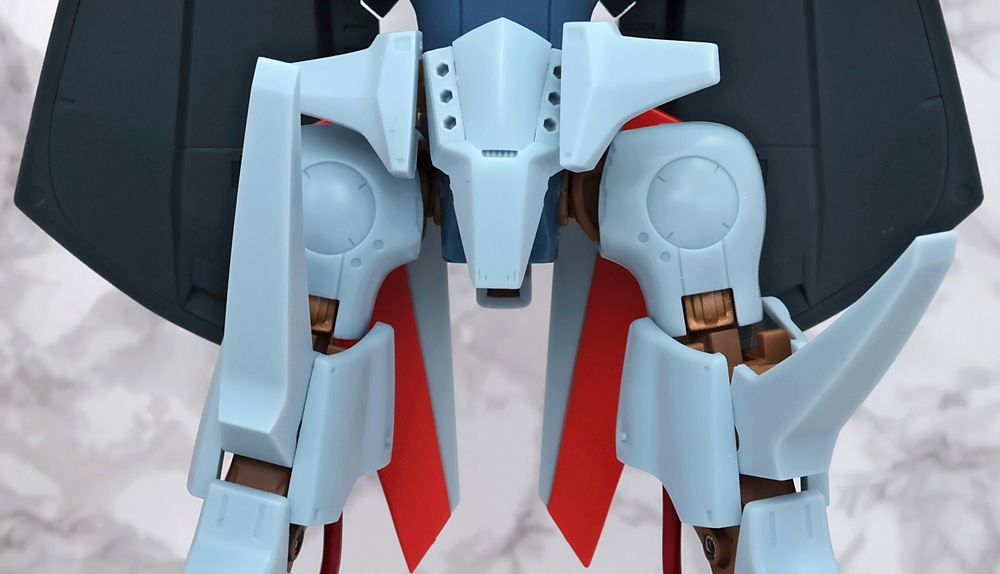

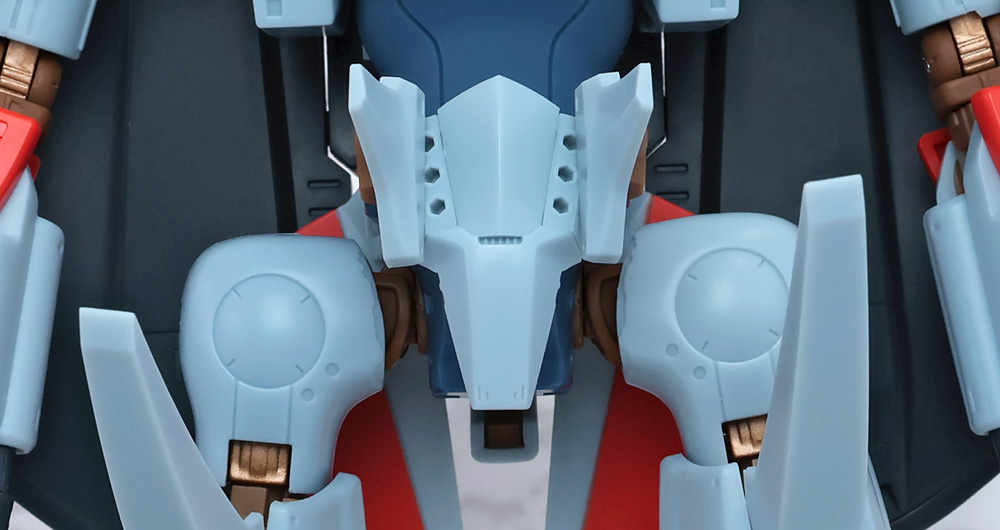

胸部左右のブロックはスイング可動。肩軸はボール接続可動。肩アーマーのフックが可動。

腕を水平に上げる場合は肩アーマー側面のカバーを開くことで可動域が向上。

ヒジは前腕部で可動し、上腕と前腕部でロール可動。手甲がボール接続。

腹部で前後スイング。腰でロール可動。腹部はラバー塗装なのでコスレで粉っぽくなるのが難点。

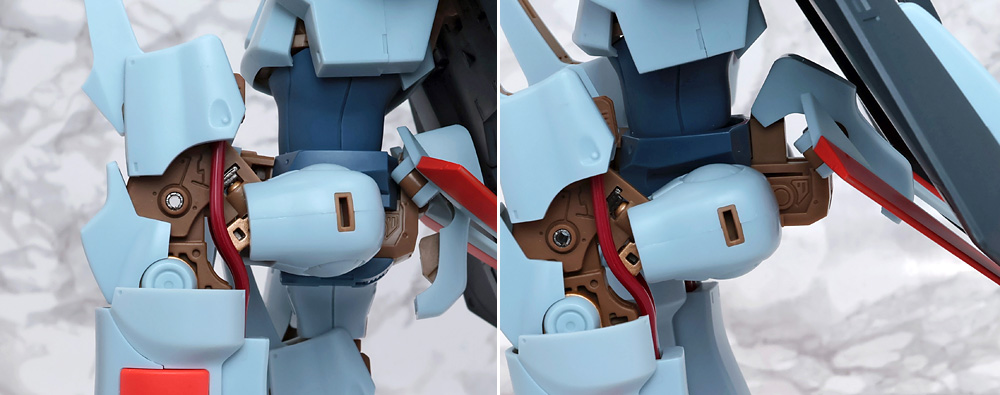

股関節は外側にスライド。腰正面のプレートやヒザの突起がスイング。脚部は軸接続。

突起のついたブロックでロール可動。腰裏のウイングが可動。

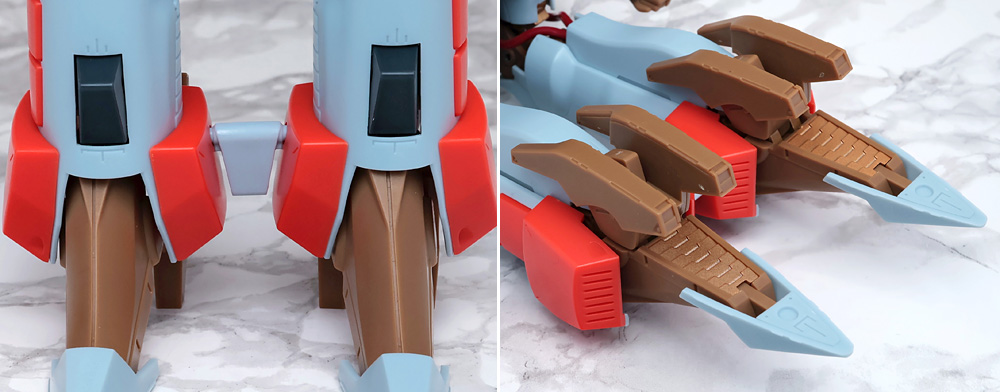

ヒザのフレーム部で2重関節で可動。足首は引き出し式。カカトとつま先が可動。

開脚時はつま先先端とカカトが左右にロール可動するので接地性もやや高まっています。

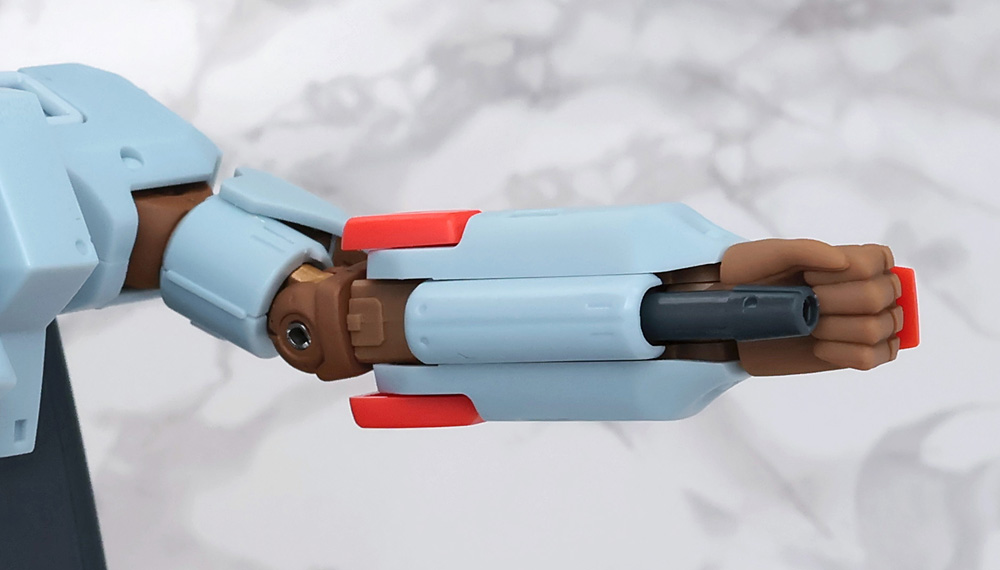

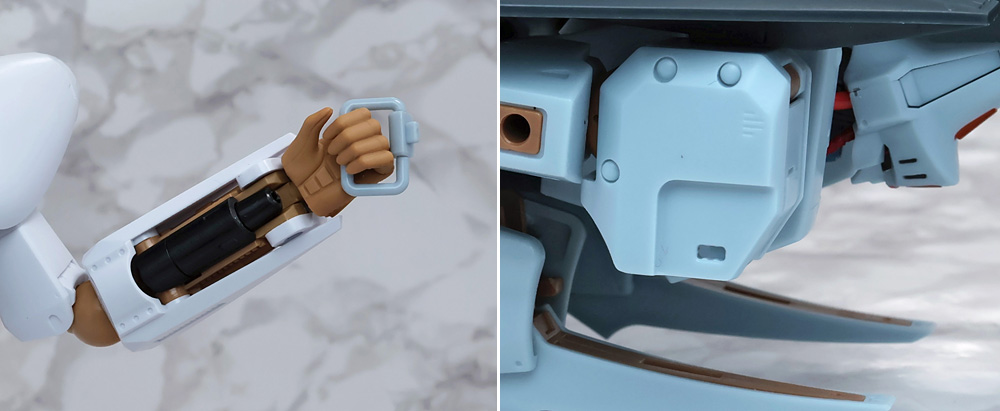

前腕にはセイバーのグリップを収納。少し引き出すことでハンドランチャーに。

前腕に収納されたグリップを取り出し、ビーム刃パーツを取り付けてセイバーに。

グリップとビーム刃は2本付属。

バインダー。

ソーラーパネルという設定の表現で表面はクリアーパーツ。内部にモールドが造形。

バインダーの上下は折りたたみ可動。接続軸は左右にスライド。

裏面のカバー内には各種装備がセットされていますが実際に取り出すことは不可。

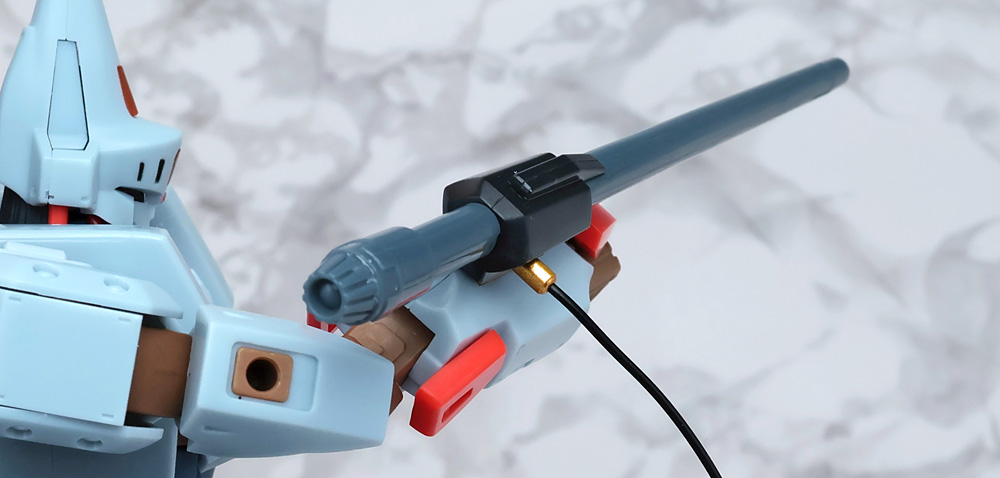

パワーランチャー。

基本の造形はMk-1に付属のものと同じですが、接続軸のパーツが分割式に変更。

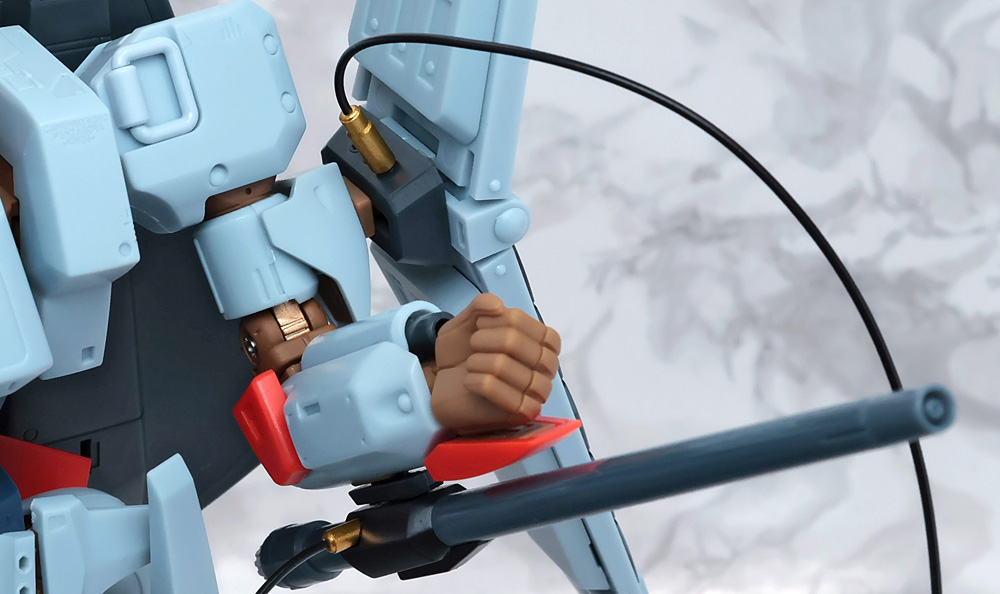

砲身はマウントパーツを介して前腕に固定。ケーブルはリード線で腰のソケットに接続。

バスターランチャーを掴む専用のハンドパーツ。

ハンドパーツに設けられたピンと砲身側面の溝を挟んで固定。

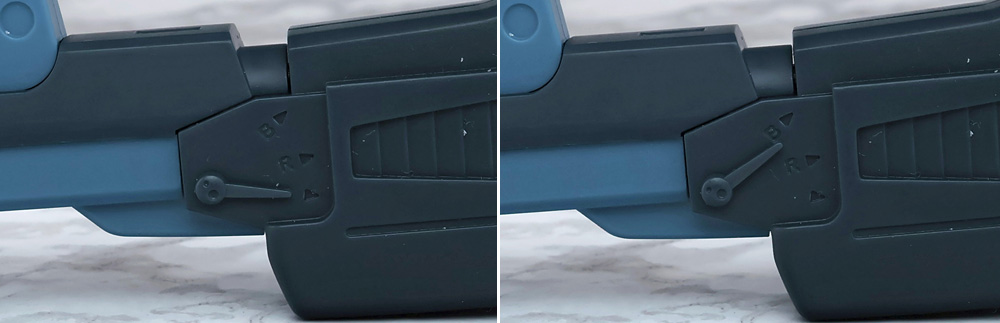

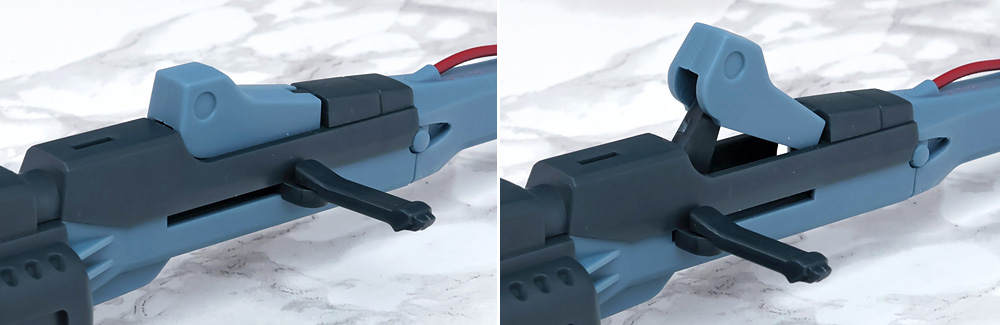

グリップは後方にスライドすることで排莢ギミックが連動して可動。

バスターランチャー用のケーブルは3本組。ケーブルはパワーランチャーと同じくリード線。

バスターランチャーは右手で側面のグリップを掴んで、左手で添えて持たせます。

最終話でのダメージを再現した交換用頭部パーツ。剥がれた装甲内部のフレームが造形されています。

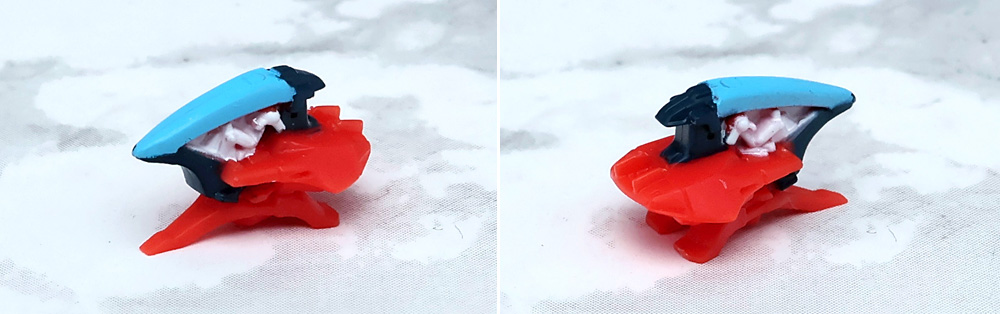

スパイラルフロービュイ。

小さいパーツですが部位塗装で配色が表現されています。

Mk-IIの胸部カバーを開いたコクピット内にスパイラルフローを収納可能。

付属のピンセットを使って、コクピット奥に設けられたピンにスパイラルフローを固定。

サイズ感の違いもあってスパイラルフロービュイをMk-1に収納することはできませんでした。

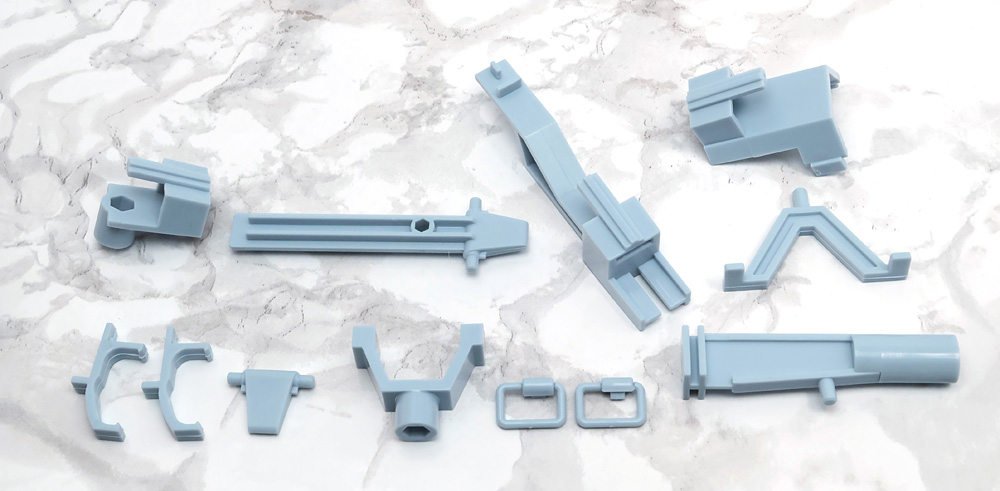

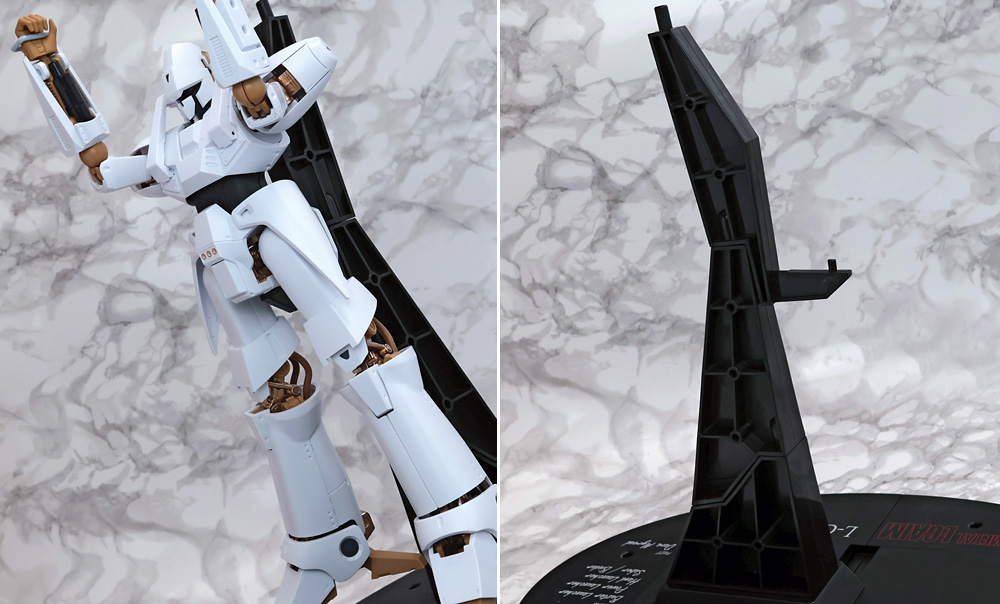

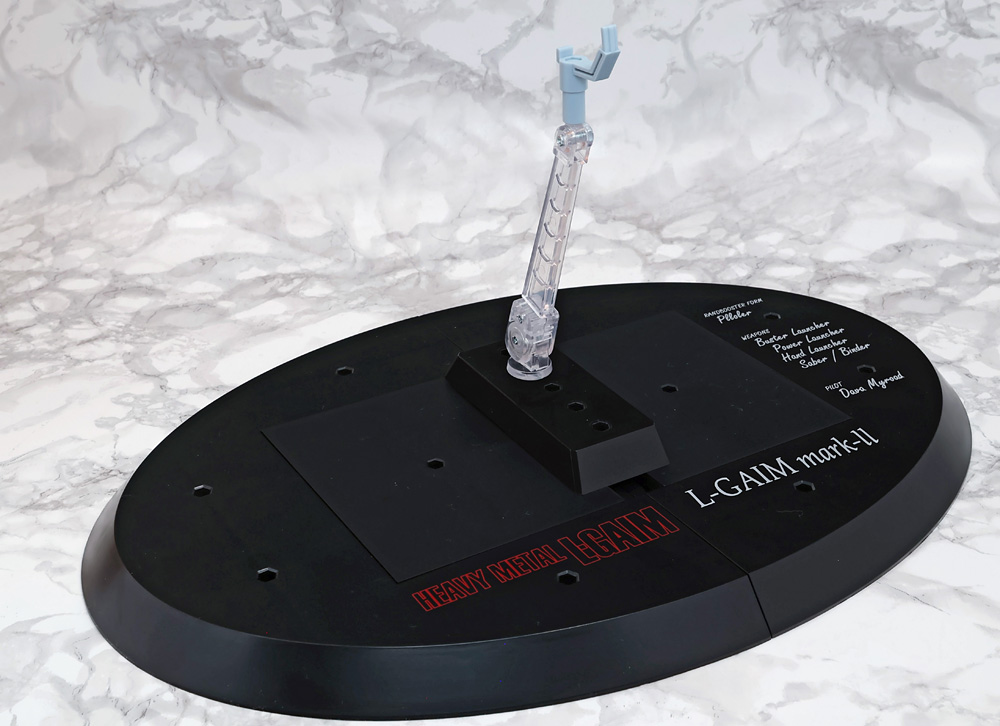

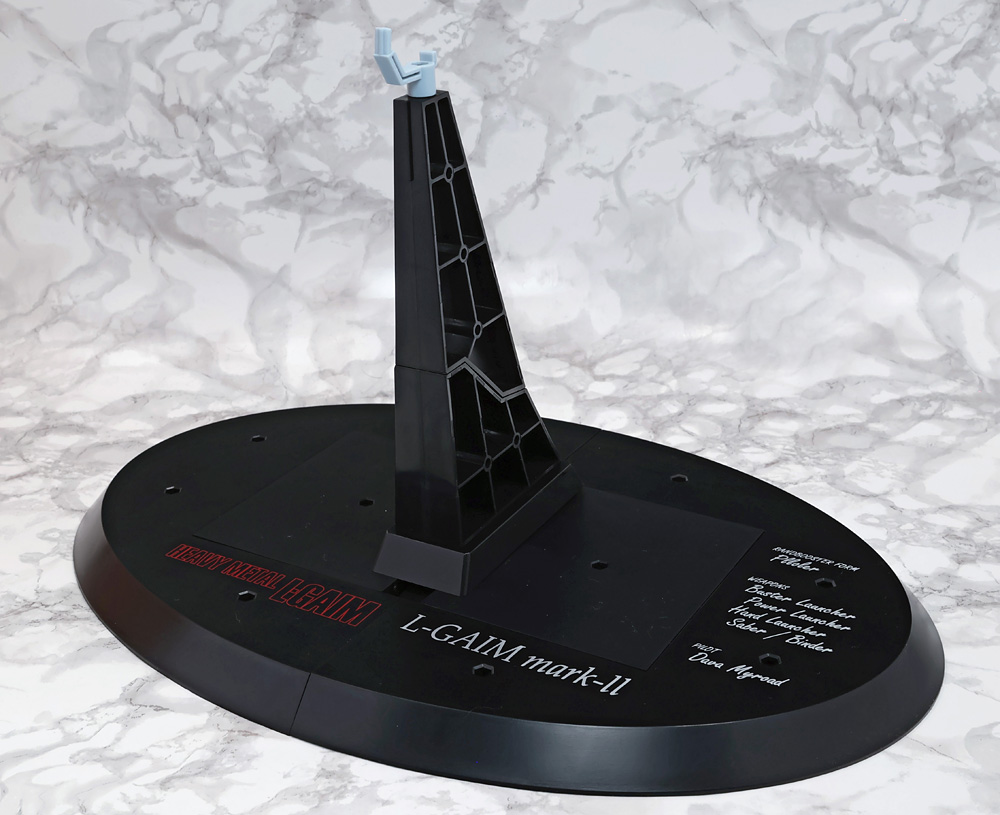

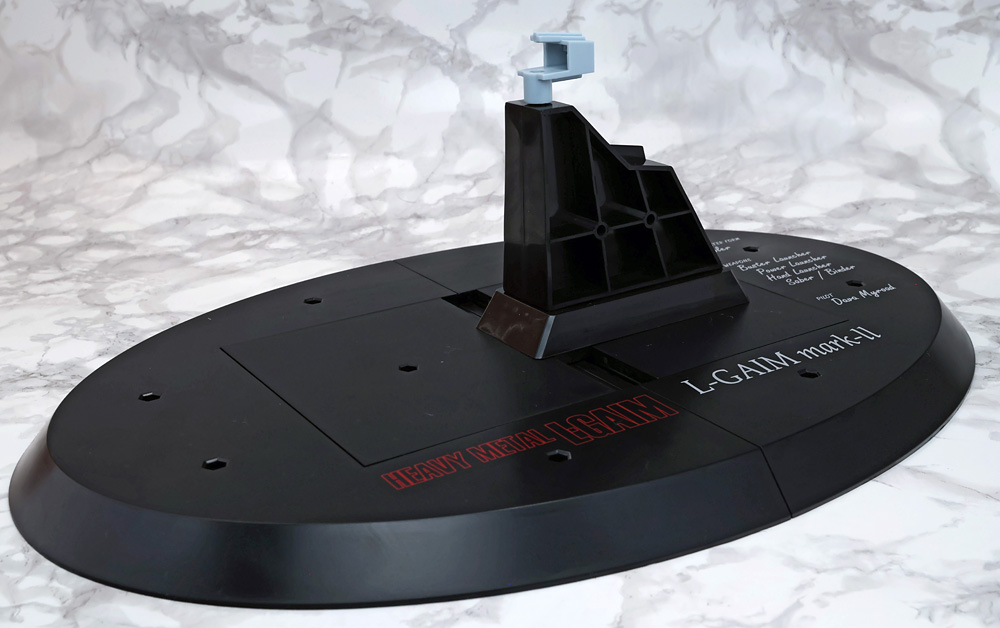

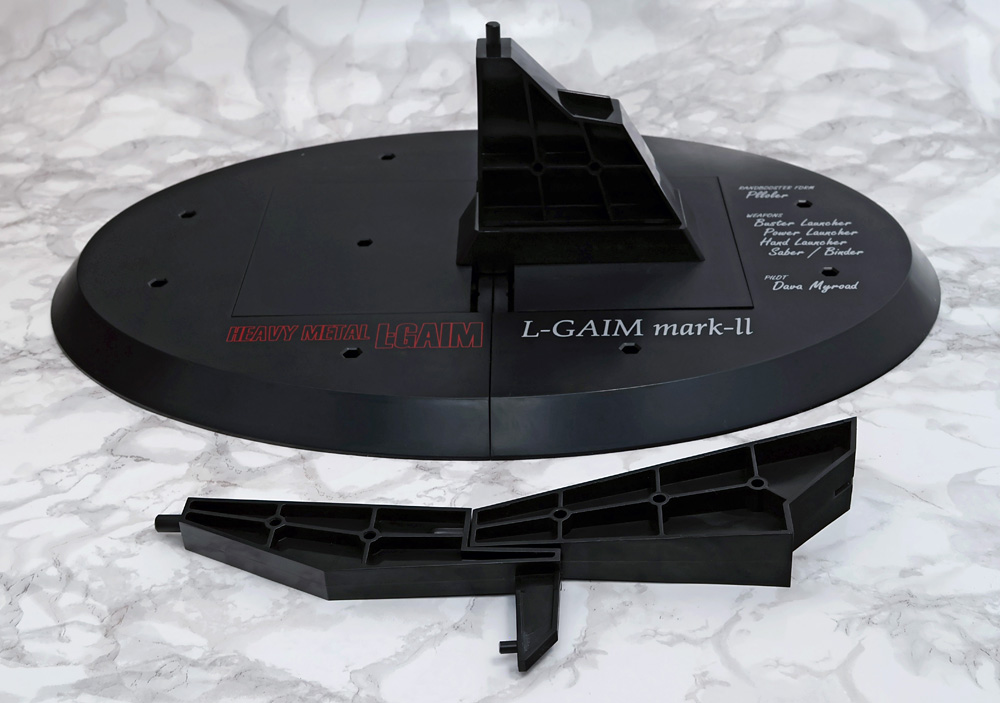

付属の台座。ROBOT魂の大型モデルによく付属しているタイプ。

支柱パーツは各形態用の組み換え式。

ヘビーメタルでのディスプレイ時にはMk-II本体の股関節にジョイントパーツを接続。

台座にスペーサーパーツを接続して、魂ステージの支柱を接続。

宙に浮かせる場合は専用支柱を2つ連結させます。

本体との軸は太いのでMk-1に接続することは不可。

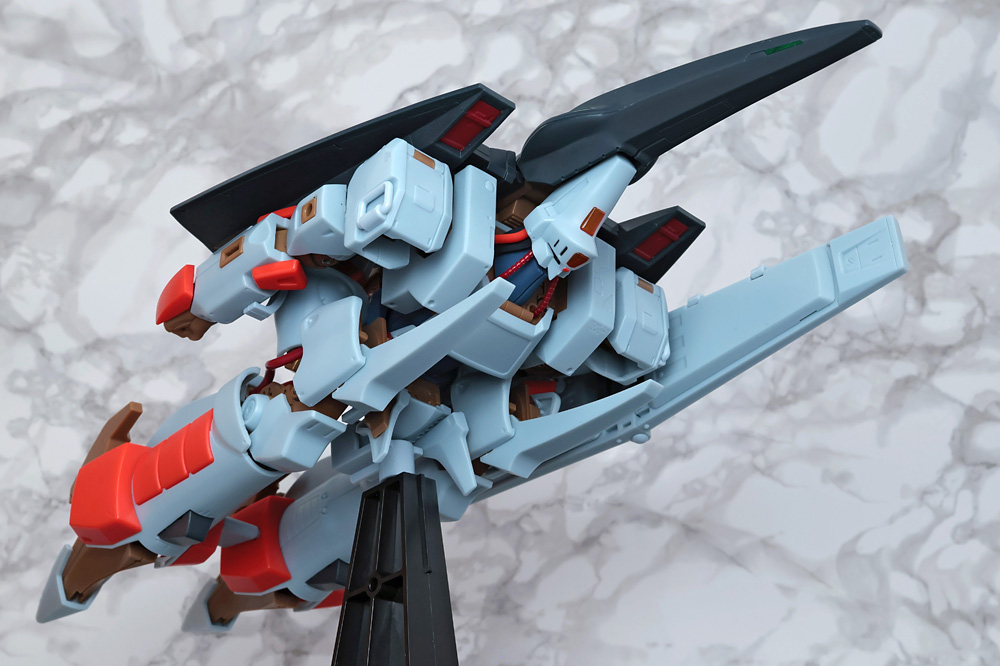

ランドブースタープローラーに変形。

股関節を外側にスライドさせ、腰正面の左右のプレートを垂直に立てます。

脚部の変形。突起のついたブロックを支点に関節を後方に曲げ、

フトモモ部の関節を起こしS字に。

股関節を回転させ、脚部を90度起こし、

腰裏のカバーを開いて股関節軸を後方にスライド。

くるぶし内側にジョイントパーツを接続し、左右の脚部を固定。

爪先を畳み、つま先を垂直に。カカトの位置を調整。

肩アーマーを90度後方に畳み、ジョイントパーツを差し込むために前腕をわずかに外側に逃がします。

フトモモ側面にジョイントパーツを接続し、前腕パーツをジョイントパーツ内に固定。

フトモモに接続したジョイントパーツの軸にブースターを固定。

背中中央のブースターの接続軸をスライドさせて位置調整します。

頭部を上げ、ブースター内側のくぼみに収めます。

左腕部にはバインダーを接続。

バスターランチャー側面に収納された接続ピンを引き出し、Mk-IIの右前腕に接続。

台座にはランドブースター用のスペーサーを横向きにセット。

支柱にはランドブースター用のジョイントパーツを接続。

ランドブースター「プローラー」の完成。

ディスプレイ用のジョイントは腰正面に接続。

ジョイントパーツで固定しているので、脚部やバスターランチャーも垂れ下がらず形状が安定しています。

支柱を2つ連結させて伸ばせば、底面が見えるほどには高さを稼ぐことができます。

バスターランチャーを機体中央に配置した形状のランドブースターに。

専用のジョイントパーツで股関節と脚部を固定。

バインダーは左右の腕に装着。

ジョイントパーツにバスターランチャーをセットし、上から台座の接続ジョイントを被せます。

バスターランチャーで本体を固定しているような状態なのでやや安定感が弱まった感じ。

ランドブースター形態時にMk-1を懸架した状態でディスプレイすることも可能になってます。

支柱の先端は専用のパーツを接続。

Mk-IIの肩のフックを取り外し、専用のフックパーツをMK-1に持たせます。

MK-1を懸架した状態。両機とも支柱でしっかり固定されているので安定したディスプレイが可能。

ROBOT魂では再現しづらかったので待望のギミック。・・・ではあるものの、実際にやってみるとイマイチ感動が薄い感じも。

ランドブースター形態でのMk-1の懸架は横向きでディスプレイすることも可能。

複数のジョイントパーツをMK-1に固定します。

ジョイントはMk-1の背中と腰裏に接続し、ヒザ裏にフックで固定。

ジョイントパーツはMk-1を接続したまま、Mk-IIの股関節と脚部に固定。

Mk-IIのスネのフックはMk-1のヒザのケーブル内を通して引っ掛けます。

Mk-1はMk-IIの肩フックにつかんだ状態で寝そべり懸架形態。

複数のジョイントで固定されているため意外にも安定感は高いです。

ドッキングセンサー。余程ピーキーな機体なのか、ダバが操縦に慣れるまでボヤき続けていたのが印象深い。

片手でバスターランチャーを掴むハンドパーツが付属しているので代表的なポージングの再現が可能に。

手首軸の可動域が狭いのでバスターランチャーを傾ける角度が限定的に。

腰溜めのバスターランチャーの射撃。合金パーツのフレームの恩恵で自立も安定しています。

Mk-1との連動ギミックがあるので、ランドブースター形態のプレイバリューは高いです。個人的には写真を撮る機会でもなければ懸架状態でディスプレイすることはなさそう。。。

台座支柱の角度が変更できないのでディスプレイの幅が狭い感じ。

メタルビルドタイプの方が便利だったかもしれない。

セイバーで斬撃。ポージングの際は背中のブースターを適宜分割して動かした方が可動域が広がります。

Mk-1にバスターランチャーを持たせラストシューティングておわり。

重戦機エルガイムの40周年を記してエルガイムMk-IIがHI-METAL Rで新規造形で発売。

試作の展示から結構間が開いてMk-1の発売から5年間待つことに。

大きいモデルであることを活かしてバインダー表面などクリアーパーツが採用されるなど、こだわりが感じさせる部分も多く、

ラバー塗装による質感表現や、ダイキャストを採用したフレームなどヘビーメタルらしさが表現されています。Mk-1との外装の風合いが軽めな印象にも感じます。

ランドブースターの変形ギミックのパターンが豊富なのでプレイバリューは高めなのが良いです。

(広告:amazon)